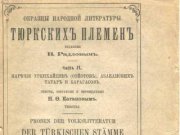

Фонд Национальной библиотеки им. Доможакова пополнится прижизненным изданием Н.Ф. Катанова «Образцы народной литературы тюркских племен. Ч. IX. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов». Торжественная церемония передачи состоится 16 сентября в 14.00, сообщает пресс-служба библиотеки.

Фонд Национальной библиотеки им. Доможакова пополнится прижизненным изданием Н.Ф. Катанова «Образцы народной литературы тюркских племен. Ч. IX. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов». Торжественная церемония передачи состоится 16 сентября в 14.00, сообщает пресс-служба библиотеки.

Выдающийся российский востоковед, первый хакасский ученый Николай Федорович Катанов оставил огромное научное наследие, содержащее обширные сведения об этнографии, культуре, языках коренных народов Сибири: современных хакасов, тувинцев, алтайцев, карагасов, а также казахов, киргизов, тюркоязычных сартов Востока, Северного Китая и Монголии.

Научный труд «Образцы народной литературы тюркских племен. Ч. IX. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов» вошел в золотой фонд мировой тюркологии.

Особую значимость данный научный труд имеет в настоящее время т.к. идет активный процесс возрождения и изучения национальных культур тюркских народов, в том числе хакасов, алтайцев и тувинцев. В девятом томе содержится бесценная историко-этническая информация об этих народах. Это своего рода «свод» научных знаний о народах, собранный к началу ХХ века.

В Кызыле готовятся еще к одному важному событию в рамках празднования 100-летия единения Тувы и России. С 24 по 26 сентября в городе пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Конституционализм в субъектах Российской Федерации: перспективы развития». В форуме ученых и юристов-практиков примут участие руководители конституционных судов и представители вузовской науки из разных регионов России, в том числе Москвы, Татарстана, Северной Осетии, Бурятии, Санкт-Петербурга, Тувы, Иркутска, Хакасии. Среди них –профессор Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук Валентина Комарова; председатель Конституционного суда Республики Северная Осетия-Алания, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации Александр Цалиев; судья Конституционного суда Республики Татарстан, Заслуженный юрист Татарстана, Почетный работник юстиции РФ Людмила Кузьмина; председатель Конституционного суда Республики Бурятия в отставке, кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Капитон Будаев; заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, доктор юридических наук, профессор Георгий Бернацкий.

В Кызыле готовятся еще к одному важному событию в рамках празднования 100-летия единения Тувы и России. С 24 по 26 сентября в городе пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Конституционализм в субъектах Российской Федерации: перспективы развития». В форуме ученых и юристов-практиков примут участие руководители конституционных судов и представители вузовской науки из разных регионов России, в том числе Москвы, Татарстана, Северной Осетии, Бурятии, Санкт-Петербурга, Тувы, Иркутска, Хакасии. Среди них –профессор Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук Валентина Комарова; председатель Конституционного суда Республики Северная Осетия-Алания, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации Александр Цалиев; судья Конституционного суда Республики Татарстан, Заслуженный юрист Татарстана, Почетный работник юстиции РФ Людмила Кузьмина; председатель Конституционного суда Республики Бурятия в отставке, кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Капитон Будаев; заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, доктор юридических наук, профессор Георгий Бернацкий.